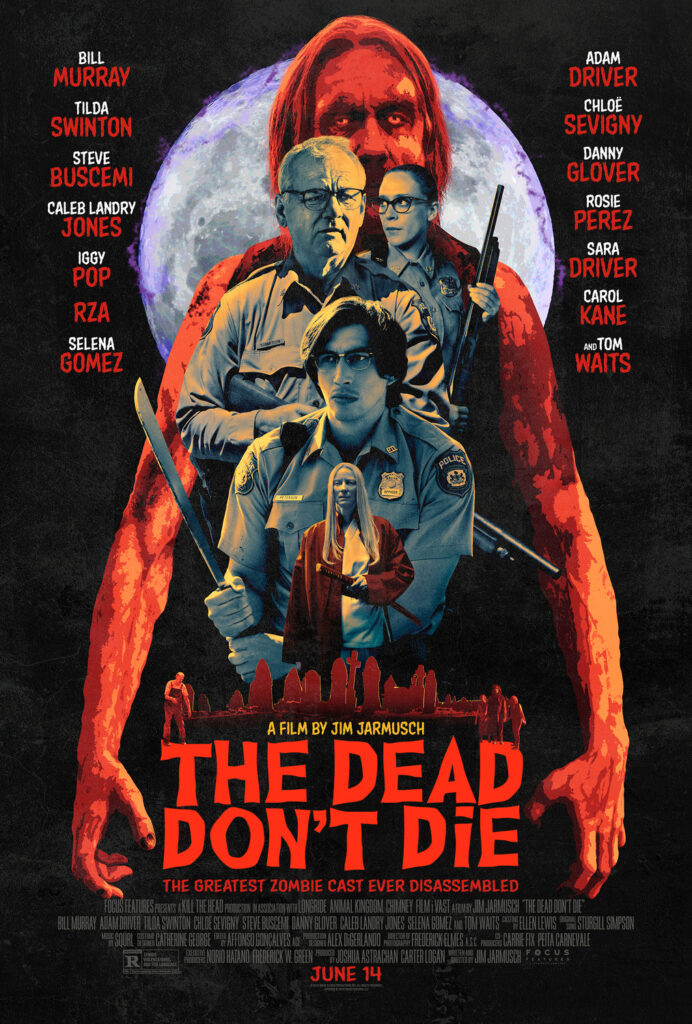

No filme “The Dead Don’t Die” (Os Mortos Não Morrem, 2019), o diretor de Jim Jarmusch não ressuscita zumbis — expõe os cadáveres necrosados que já estávamos acostumados a ignorar. A história se passa em Centerville, cidade fictícia onde até o nome parece uma piada pronta (“Centro” de lugar nenhum). Nela, os mortos não saem da terra por acaso: são convocados por um fenômeno chamado fracking polar, uma operação de perfuração que acaba por desalinhar o eixo da Terra. A luz crepuscular que persiste — nem dia, nem noite — ilumina o que preferimos não ver: nossos rituais de consumo, repetidos como mantras em um mundo que já esqueceu seu propósito.

Os zumbis de Jarmusch devoram carne humana, sim, mas não por fome: é um ato vazio, mecânico, como se seguissem um roteiro pré-escrito. Sua verdadeira obsessão está nos fragmentos de identidade que carregam da vida anterior: baseball, café, comprimidos para a ansiedade. São carrascos e vítimas de um mesmo colapso, arquivos ambulantes de um projeto moderno que fracassou em cumprir suas promessas.

Enquanto o xerife Cliff (Bill Murray) encara o apocalipse com a mesma expressão de quem espera a conta em um restaurante ruim, e Ronnie (Adam Driver) comenta, entre decapitações, que já sabe tudo que está por vir, Jarmusch nos entrega menos uma história de horror e mais um atestado de óbito para certas ilusões modernas. Os mortos-vivos aqui não são metáforas, são diagnósticos. Eles não representam o consumismo; são o consumismo em estado puro, fossilizado em corpos em decomposição. Quando um zumbi adolescente arrasta um iPhone sem tela murmurando “Wi-Fi…”, não estamos diante de uma piada. É um epitáfio para a promessa de que a tecnologia nos libertaria, quando, na verdade, nos deixou eternamente à espera de um sinal que nunca vem.

Mas este texto não é sobre monstros. É sobre o que acontece quando a narrativa de progresso vira um morto-vivo, e o tempo, em vez de avançar, gira em círculos — como em “The Dead Don’t Die” (Sturgill Simpson – Que aparece no filme arrastando uma guitarra), trilha sonora irônica de um mundo que já nasceu velho.

2. Fundamentação Teórica: Hauntologia de Mark Fisher

Mark Fisher (1968-2017) desenvolveu o conceito de hauntologia a partir da noção original proposta por Jacques Derrida em “Espectros de Marx” (1993). Para Fisher, contudo, a hauntologia se transformou em um diagnóstico cultural da contemporaneidade, caracterizada por uma desordem temporal onde o presente é permanentemente assombrado pelos “futuros perdidos” – possibilidades imaginadas durante a modernidade que não se concretizaram sob o neoliberalismo e a pós-modernidade. Em “Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures” (2014), Fisher argumenta: “A hauntologia pode ser vista como uma recusa em desistir do desejo pelo futuro. O que está em jogo não é uma nostalgia por uma era particular, é o fracasso formal do futuro.”

Este “fracasso formal do futuro” manifesta-se culturalmente através de sintomas como a retromania, a nostalgia patológica e a estagnação estética. Fisher diagnostica uma cultura que perdeu a capacidade de articular genuinamente o presente ou produzir algo verdadeiramente novo, preferindo reciclar eternamente formas culturais do passado. O autor argumenta que, sob o capitalismo tardio, experimentamos não mais o desenvolvimento cultural progressivo, simplesmente “upgrades” – mudanças incrementais que mascaram uma profunda repetição.

A condição hauntológica, como expressa por Fisher, está intrinsecamente ligada ao conceituou como “realismo capitalista” – a percepção generalizada de que não existem alternativas viáveis ao capitalismo, impossibilitando até mesmo a capacidade de imaginar um horizonte além das coordenadas do sistema atual. Para Fisher, a depressão, a ansiedade e outras formas de sofrimento psíquico contemporâneo são sintomas políticos dessa incapacidade coletiva de conceber futuros alternativos, manifestações psicológicas de um tempo literalmente “fora do eixo”.

3. Análise do Filme: Pontos de Conexão com a Hauntologia

a) Zumbis como Fantasmas do Consumismo

Em “The Dead Don’t Die”, Jarmusch transforma os zumbis convencionais do cinema de horror em manifestações literais da teoria hauntológica de Fisher. Quando os mortos ressuscitam em Centerville, eles retornam obsessivamente aos objetos e atividades que os definiam em vida. A cena em que uma garçonete morta-viva (interpretada por Sara Driver) repete mecanicamente “café… café…” enquanto segura uma cafeteira vazia torna-se uma imagem perturbadora da “morte-em-vida” descrita como a condição existencial do capitalismo tardio. O consumo não é uma atividade, se transforma em uma identidade espectral que persiste além da morte biológica.

Particularmente emblemática é a sequência onde zumbis invadem uma loja local, murmurando os nomes de marcas e produtos como mantras. Existem zumbis de todos os tipos, alguns gritam “Moda”, outro “Chardonnay” e mais outro “Xanax”. Esta cena dialoga diretamente com o que Fisher diz sobre como o capitalismo substituiu projetos coletivos e políticos por desejos privatizados e mercantilizados. Os zumbis continuam a desejar, mesmo após a morte, porque o desejo consumista é tudo o que resta quando os horizontes futuros desaparecem. Como o escritor argumenta em “Capitalist Realism”, o capitalismo tardio coloniza a consciência e o próprio inconsciente – os zumbis de Jarmusch são a literalização deste inconsciente colonizado, onde até mesmo a morte não oferece libertação dos circuitos do desejo capitalista.

A figura do zumbi adolescente obcecado por Wi-Fi (interpretado por Luka Sabbat), por exemplo, amplifica esta crítica: “Wi-Fi… Wi-Fi…” é seu único lamento enquanto vaga com um smartphone inútil. Os dispositivos que deveriam conectar-nos acabam tornando-se objetos de uma fixação espectral – tornam-se âncoras que nos mantêm presos em loops de consumo passivo.

b) Colapso Ambiental e o Futuro Cancelado

O gatilho narrativo para a invasão zumbi em “The Dead Don’t Die” é explicitamente ecológico: o “fracking polar” – uma exploração excessiva de recursos nos polos terrestres – deslocou o planeta de seu eixo, “despertando os mortos”. Esta premissa absurda funciona como uma alegoria precisa do que Fisher chamou de “o retorno do recalcado” – as consequências ecológicas do capitalismo que foram negadas e reprimidas retornam como forças monstruosas incontroláveis.

A explicação pseudocientífica oferecida pelo nerd da cidade, Bobby Wiggins (Caleb Landry Jones), estabelece uma conexão direta entre exploração capitalista e colapso temporal: “Dizem que é por causa do fracking polar… Algo sobre os polos… Nosso planeta saiu do eixo.” Esta noção de um planeta “fora do eixo” ecoa a descrição de Fisher sobre o tempo hauntológico como fundamentalmente “out of joint” (fora do eixo) – uma condição em que presente, passado e futuro não mais se alinham em uma progressão coerente.

O comentário lacônico do oficial Ronnie Peterson (Adam Drive) sobre as notícias do desastre ambiental – “Isso não vai acabar bem” – torna-se um refrão hauntológico repetido ao longo do filme. A resignação fatalista deixa claro o que Fisher identificou como a resposta típica ao colapso ecológico sob o realismo capitalista: uma impotência cínica que reconhece a catástrofe, sendo incapaz de conceber qualquer resposta política além da aceitação passiva. Quando Cliff responde à sugestão de fugir da cidade com um desanimado “Para onde? Não há para onde ir”, ele articula precisamente o horizonte bloqueado da imaginação política contemporânea que Fisher diagnosticou.

O simbolismo do sol que não se põe merece atenção especial: esta luz perpétua, que deveria representar esclarecimento ou progresso, torna-se no filme um significante da temporalidade distorcida. Os zumbis – os fantasmas do passado – emergem sob esta iluminação antinatural que elimina a distinção entre dia e noite. Fisher argumentava que a hauntologia manifesta-se precisamente na dissolução das fronteiras temporais normativas, e a cinematografia de Jarmusch, com sua luz permanentemente crepuscular, visualiza este conceito teorético.

c) Estagnação Cultural e Meta-Cinema

“The Dead Don’t Die” revela sua consciência hauntológica mais explicitamente através de sua dimensão meta-cinematográfica. Quando o oficial Peterson repete insistentemente que “isso vai acabar mal” e eventualmente revela que “isto é o roteiro – Jim escreveu tudo”, o filme expõe sua própria condição como produto cultural contemporâneo. Este movimento autoreflexivo ecoa a observação de Fisher de que a cultura pós-moderna se caracteriza pela consciência exaustiva de sua própria reciclagem.

Cliff: “Como você sabe que isto vai acabar mal?”

Ronnie: “Jim me deu o roteiro.”

Cliff: “Ele não me deu roteiro nenhum.”

Este intercâmbio não é uma piada meta-textual; é uma articulação da condição hauntológica central: alguns personagens estão dolorosamente conscientes da repetição em que estão presos (Ronnie), enquanto outros permanecem incapazes de perceber os padrões que os determinam (Cliff). Fisher identificou esta assimetria na consciência como característica da existência sob o realismo capitalista – a sensação de estar simultaneamente ciente da repetição cultural e impotente para escapar dela.

O próprio gênero zumbi torna-se um significante da estagnação cultural: o filme de Jarmusch é consciente de vir no final de décadas de cinema de zumbi, depois de incontáveis iterações, remakes e referências. Quando os personagens discutem as “regras” para matar zumbis (decapitação), estão explicitamente referenciando convenções de gênero estabelecidas por filmes anteriores. Esta autorreferencialidade constante exemplifica o que Fisher chamou da cultura que “perdeu a capacidade de apreender e articular o presente”, preferindo catalogar e reciclar suas próprias produções anteriores.

d) Cenário e Nostalgia Patológica

A cidade de Centerville é apresentada como um microcosmo da América do Norte rural e contemporânea, funcionando como um espaço intrinsecamente hauntológico. Seu nome genérico sugere um local que já é uma cópia, uma repetição genérica de incontáveis “centros” similares. Os estabelecimentos locais – particularmente o diner retrô, a loja de hardware antiquada e a “loja de coisas nerds” gerida por Bobby – são todos espaços que já nascem nostálgicos, ambientes que citam eras anteriores mesmo quando são construções contemporâneas.

A caracterização dos próprios habitantes de Centerville amplifica ainda mais a estética hauntológica. O fazendeiro Miller (Steve Buscemi), com seu boné “Keep America White Again” (Mantenha a América Branca Novamente), representa uma nostalgia política regressiva – o desejo de retornar a um passado mítico de pureza racial. Este personagem materializa a observação de Fisher de que, na ausência de visões progressistas do futuro, a nostalgia frequentemente assume formas reacionárias e xenófobas.

4. Conclusão

A análise de “The Dead Don’t Die” através da lente da hauntologia de Mark Fisher revela como o cinema contemporâneo pode ilustrar e expandir conceitualmente a crítica cultural teórica. O filme de Jarmusch corporifica literalmente os “fantasmas” que Fisher identificou na cultura contemporânea – da nostalgia patológica e desejo consumista ao trauma ecológico reprimido que retorna como catástrofe. Ao transformar os mortos-vivos em significantes ambulantes da temporalidade distorcida do capitalismo tardio, Jarmusch oferece uma visualização concreta dos conceitos mais abstratos de Fisher.

Este diálogo entre teoria cultural e cinema nos possibilita pensar que a hauntologia permanece um instrumento analítico poderoso para entendermos as crises contemporâneas e as formas como a cultura popular as processa e representa. O aviso compartilhado por Fisher e Jarmusch é claro: na ausência de novos futuros imaginados coletivamente, estamos condenados a ser assombrados perpetuamente pelos fantasmas de desejos que nunca foram verdadeiramente nossos e por catástrofes que sempre soubemos que viriam.

A questão final que esta análise propõe é se a arte – mesmo quando articula tão precisamente nossa condição atual como “The Dead Don’t Die” – pode funcionar como espaço de resistência aos “futuros perdidos”, ou se está condenada a simplesmente documentar seu desaparecimento. A resposta talvez dependa da capacidade do público de reconhecer os zumbis do capitalismo tardio na tela, percebendo os desejos zumbificados que ainda animam nossas próprias vidas.